【日本国内のEV販売】2025年4月のEVシェアは2.2%、18か月ぶりにBEVの販売数が増加

記事公開:2025/5/15

皆さんおはようございます、八重さくらです!

今回は18か月ぶりにBEVが増加に転じた、2025年4月の国内のEV販売状況を解説します!

※この記事は2025年4月の情報です。最新情報はこちらから:EV販売台数の記事一覧(翌月中旬頃更新)

2025年4月の日本国内における軽自動車を含む乗用車全体の販売台数は、287,104台だった。これは前年同月の2024年4月(258,762台)と比較して11.0%増加したものの、COVID-19の影響を受ける前の2019年4月(314,950台)からは8.8%の減少となった。

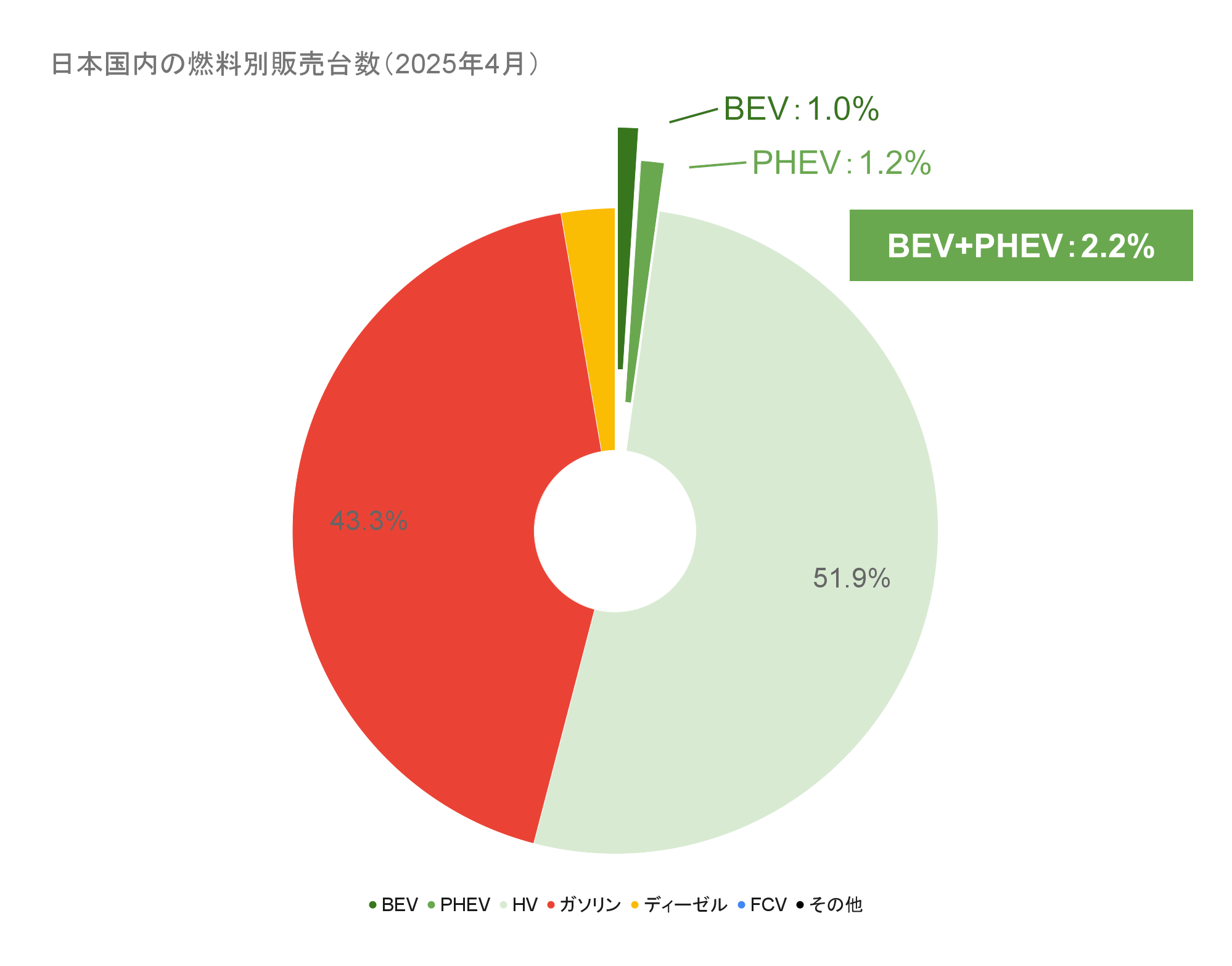

このうちEV(BEV+PHEV)のシェアは2.2%であり、前月に続き、前年同月の2.3%から減少した。内訳として、BEVは1.1%から1.0%に減少し、PHEVは前年同月とほぼ同等となる1.2%となった。

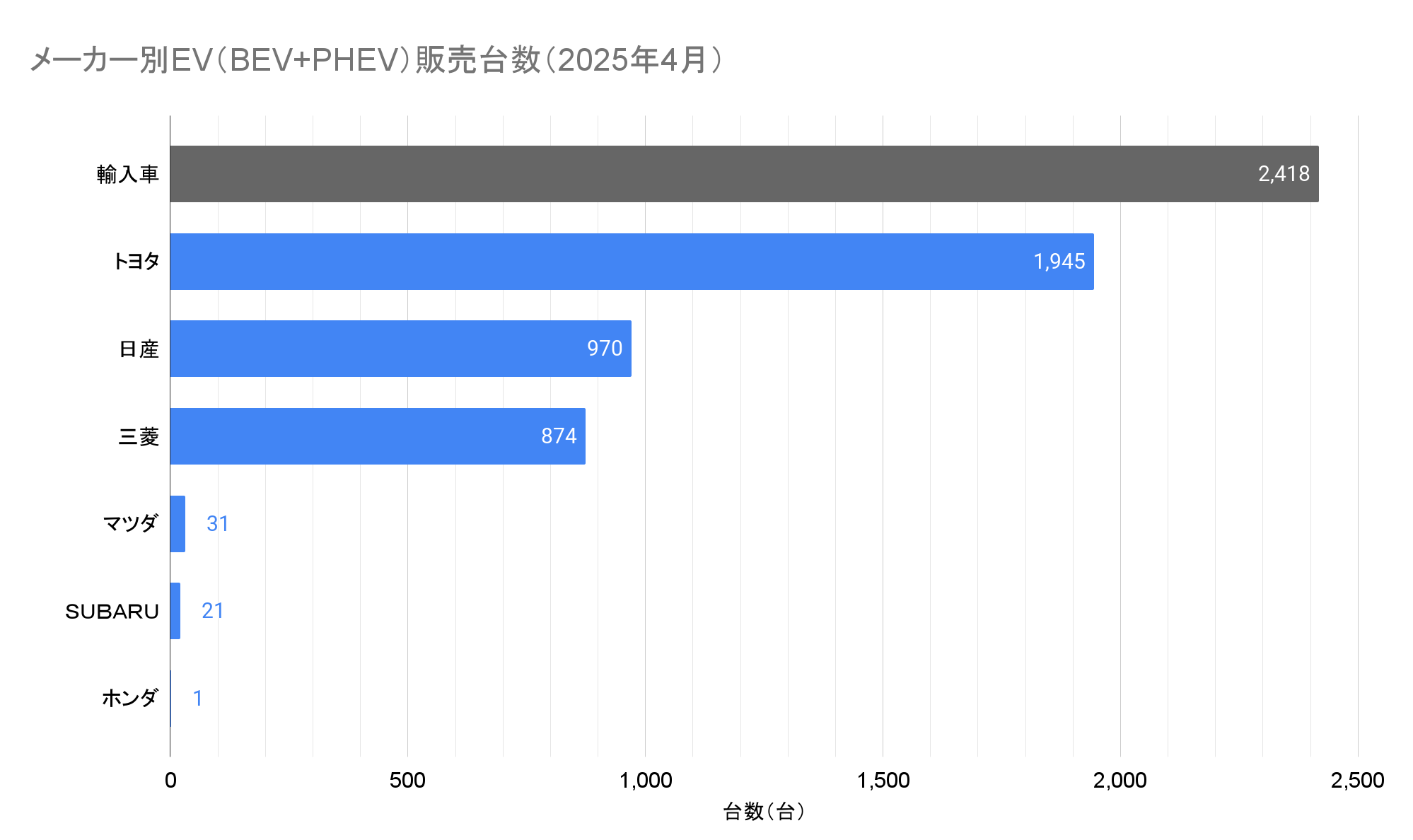

メーカー別の販売台数では、輸入車の合計が2,418台で、3か月連続で最多となった。国内メーカーの最多は1,945台を販売したトヨタで、前月の2位から上昇。2位は970台を販売した日産で、前月の1位からダウン。3位は前月に続き三菱で、874台を販売した。

燃料別シェアでは引き続きHVが最多の51.9%で、HVを含む電動車全体のシェアは54.1%となった。

日本国内の燃料別販売台数(2025年4月)(クリックで拡大)

・BEV:2,914台(乗用車全体の 1.01%、前年比 +1.67%)

・PHEV:3,346台(乗用車全体の 1.17%、前年比 +10.07%)

・EV(プラグイン車合計):6,260台(乗用車全体の 2.18%、前年比 +5.99%)

・FCV:28台(乗用車全体の 0.01%、前年比 -53.33%)

・ZEV合計:6,288台(乗用車全体の 2.19%、前年比 +5.40%)

・HV:148,942台(乗用車全体の 51.88%、前年比 +1.13%)

・電動車合計:155,230台(乗用車全体の 54.07%、前年比 +1.29%)

【本ページに掲載している販売数データのソースについて】

・登録車:一般社団法人日本自動車販売協会連合会(JADA)の燃料別販売台数(乗用車)より

・軽自動車:一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の軽四輪車通称名別新車販売確報、及びメディア向け資料より

※シェアは上記の販売台数より独自集計

※特筆なき場合、EVはBEV(バッテリー式の完全電気自動車)とPHEV(プラグインハイブリッド車)を両方を指す

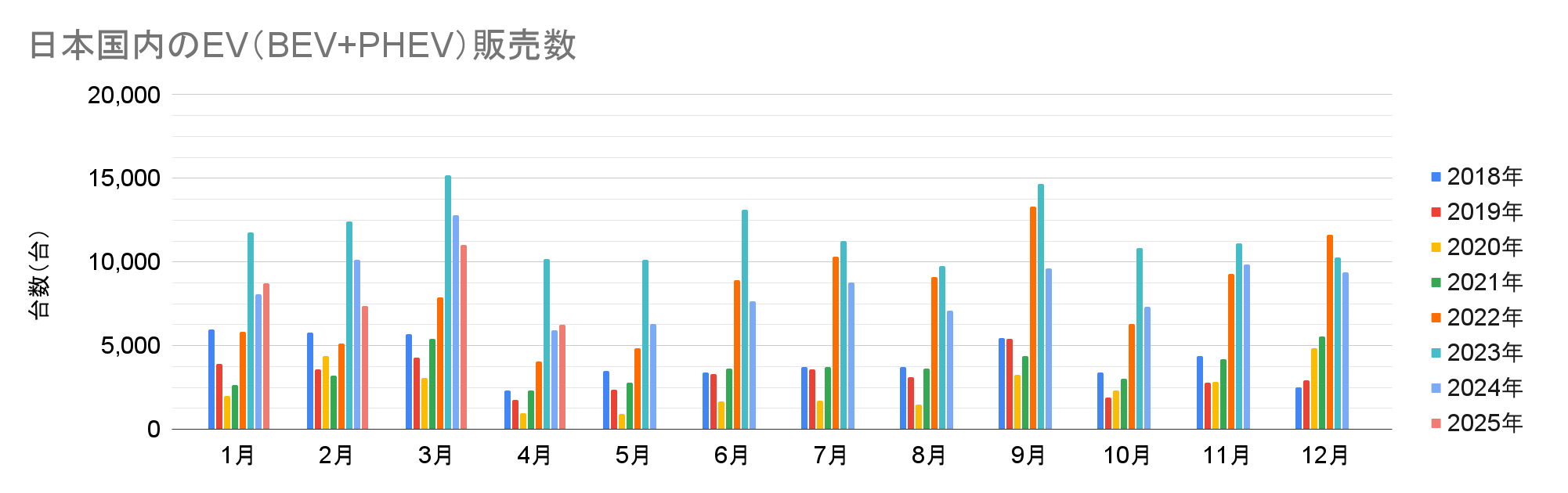

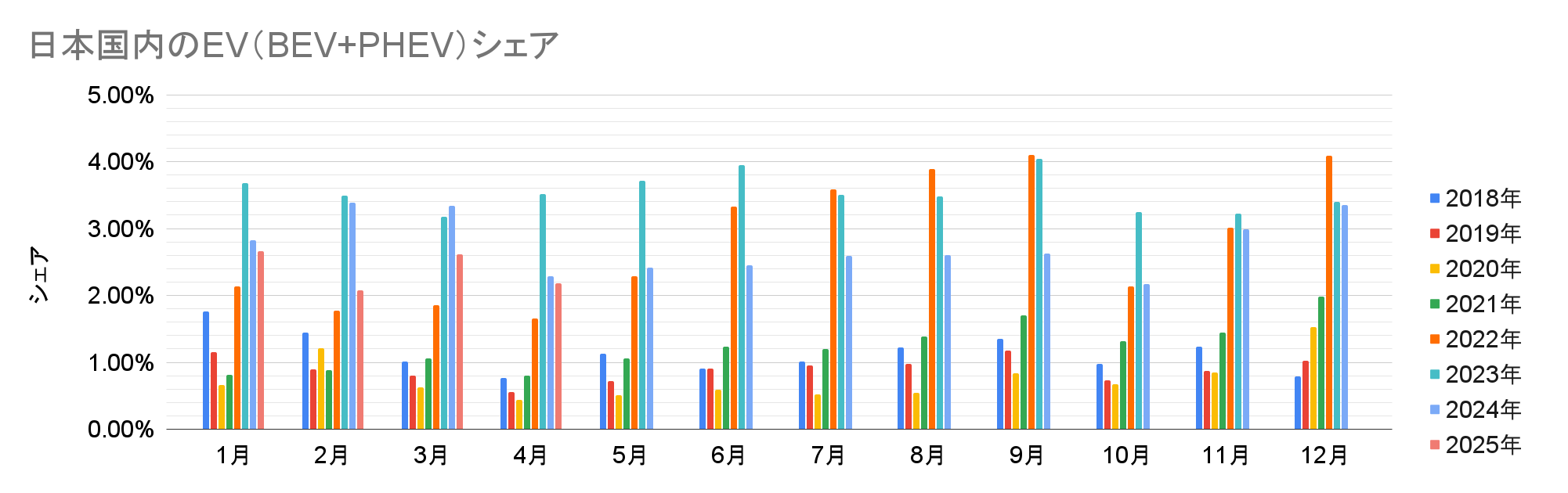

販売台数とシェアの推移

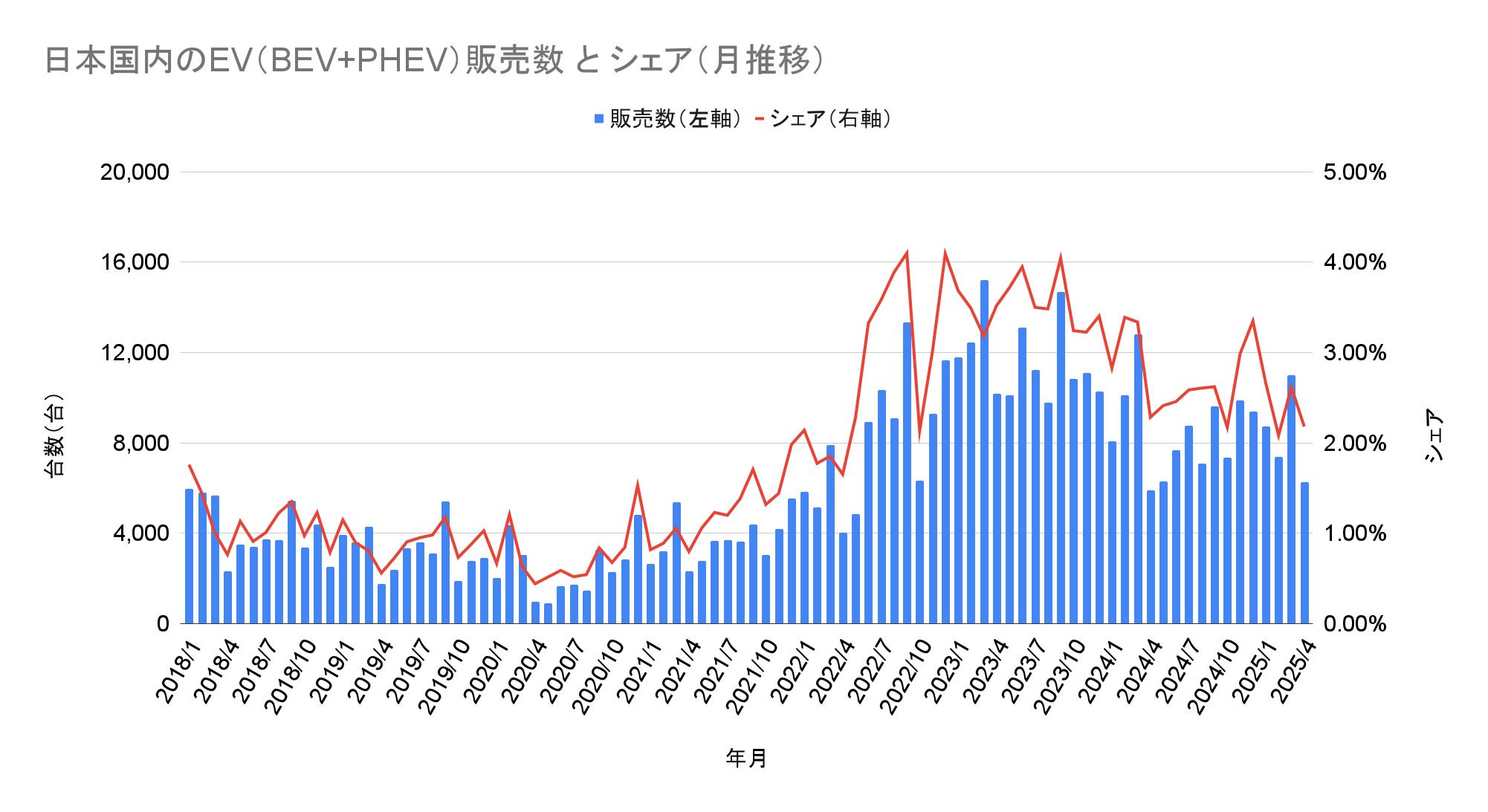

2025年4月のEV販売台数は6,260台で、前年の5,906台と比べると5.99%の増加となった。2025年としては1月に続く2回目の増加となり、2024年の12か月連続の減少に歯止めがかかっている。

同期間のシェアは2.18%で、前年の2.28%からは4.47%の減少となった。2024年4月以来、13か月にわたり前年からの減少が続いている。

月推移では最多を記録した2023年から2024年にかけて大きく減少、停滞が続いている。

日本国内のEV(BEV+PHEV)販売数とシェアの推移(クリックで拡大)

メーカーと車種

メーカー別EV(BEV+PHEV)販売台数(2025年4月)(クリックで拡大)

4月のメーカー別台数は、輸入車の合計が2,418台と3か月連続で最多となった。2024年12月のレポートでも「登録車のEV市場は輸入車の牙城になりつつある」と警告したが、2025年4月の(軽自動車を除く)登録車のBEVに占める輸入車のシェアは83.51%(国内メーカーの車種が豊富なPHEVを含めても、過去最多の60.50%)に。これは単月としては2024年12月の85.32%に次ぐ記録で、2025年として最多となった。

国内メーカーのトップは1,945台を販売したトヨタで、前月の2位から上昇。ただしこれは他社が減少したためであり、前年の2,094台からは7.12%の減少となっている。このうちプリウス、ハリアー、RAV4などの登録車のPHEVが前年の1,883台から1,868台に、bZ4XやレクサスRZ450e、UX300eなどの登録車BEVが184台から77台に減少した。

国内メーカーの2位は970台を販売した日産で、前年の1,386台からは30.0%の減少となった。車種別では軽自動車の「日産サクラ」が前年の910台から721台に、登録車の「日産リーフ」と「日産アリア」の合計は476台から249台に減少した。

国内メーカーの3位は前月に続き874台を販売した三菱で、前年の623台からは40.3%の増加となった。このうち軽自動車の「三菱eKクロスEV」は前年の67台から82台に、登録車である「アウトランダーPHEV」と「エクリプスクロス」のPHEVモデルは556台から792台に増加した。

また、輸入車の2,418台のうち、JAIA(日本自動車輸入組合)の「2025年4月度輸入車新規登録台数(速報)」によると普通乗用車のOthersは347台(前年の179台から増加)で、ほぼ全数がテスラと思われる。また、電動車専業メーカーのHyundaiは前年の39台から80台(うち60台が「小型」のINSTER)に、BYDは66台から166台に増加した。

おわりに

今月の最大のニュースは、なんと言ってもマツダが国内の急速充電規格に一石を投じたことだろう。同社は5月9日にプレスリリースを公開、日本国内で北米充電規格のNACSを採用することを発表。国内ではソニー・ホンダモビリティのAFEELAに次ぐ2例目となり、NACSを主導したテスラを含めると国内3社目となった。

【朗報】ついに国内メーカーであるマツダも、日本でのNACS充電口の採用を発表

— Sakura Yae/八重 さくら (@yaesakura2019) May 9, 2025

米国ではFordの採用発表から一気にほぼ全メーカーに広まりましたが、日本でも同様の雪崩効果に期待ですね...

マツダ、国内向けBEVに北米充電規格(NACS)を採用https://t.co/2trIy7I0rQ https://t.co/CJ2SXgTCsK pic.twitter.com/4rL8GzYD3U

筆者は、かねてより「消費者にとっては」NACSを超える充電規格はないと伝えてきた。

もちろん充電規格の変更には製造上の都合や地理的要因、過去のCHAdeMO資産、移行期における消費者へのフォローなど、考えるべきことは多い。しかし、それらの課題を乗り越えてでも、NACSに移行するだけのメリットはあると、筆者は考えている。

たとえばNACSを採用するテスラのスーパーチャージャーでは、設置当初から自動認証・支払いによるプラグ&チャージに対応。さらに小型軽量なコネクタを採用することで、障害を持つ方や力の弱い人でも容易に操作できる。規格としては最大1,000V/1,000Aで1MWの充電にも対応。さらに普通充電と急速充電を一つの充電口に統合することで初心者でも充電時に迷うことなく、車両デザインの柔軟性が向上し、コストの削減にも寄与する。

マツダが日本国内でNACSを採用した理由としては「販売数が少なくCHAdeMOに対応するための費用を抑えたい」「CHAdeMOを推進するeMPに出資していない」など、色々な事情があるかもしれない。

しかし、上記のようなメリットを受けられるNACSを採用したという判断は、間違いなく国内のEVオーナーにとって、大きなメリットをもたらすと筆者は信じている。

願わくば、各輸入車メーカー、日産、三菱、ホンダ、スバル、トヨタなど、国内各社がマツダに追従して、CHAdeMONACSへの転換を発表することに期待したい。